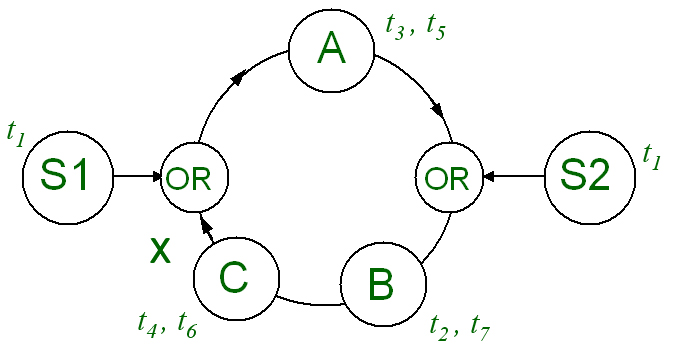

前節で、ループ構造を持ったシステムの信頼性が計算できることを示したが、やや面倒な手順を必要とすることが理解できたことと思う。ここでは、ブール代数方程式を用いると簡単に解けることを示す。 前節と同じ図に示すループ構造を持ったシステムを解析対象とする。 |

|

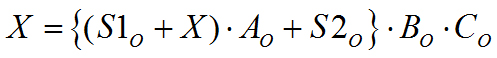

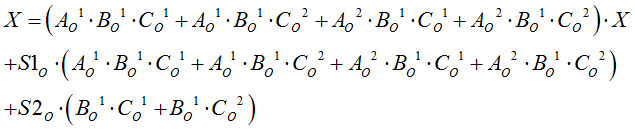

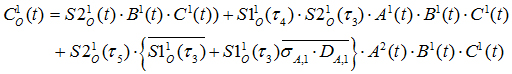

| ブール代数方程式による表現 時刻t>t7における各機器の運転状態事象をAO等と表記する。機器Cの出力事象Xについてのブール式を記すと次の様になる。 |

|

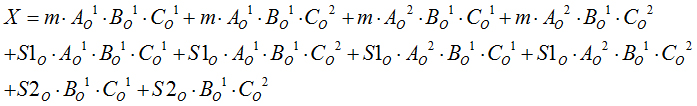

| 展開して整理すると、 |

|

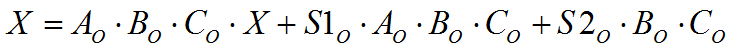

| 第1項はループ運転状態からの寄与、第2項は機器S1から出発する非ループ型の直線的結合による機器Cの運転状態、第3項は機器S2から出発する非ループ型の直線的結合による機器Cの運転状態を表している。 ここで、機器A等は複数の起動機会をもつ事から、AO=AO1+AO2 等の様に分解した形式を代入して展開する。 |

|

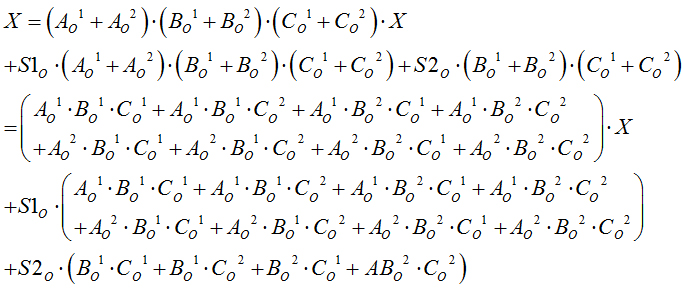

| 機器B−機器Cの接続においてはTakeoverの現象が発生しない(CにはB以外の機器の直接的支援がない)ので、支援断絶(Support Gap)の関係にある BO2・CO1、BO2・CO2、の積を含む項は空事象となっている。これらの項を除外すると、 |

|

| ブール代数式の新たな公式 x=A・x+B → x=mA+B を用いると、 |

|

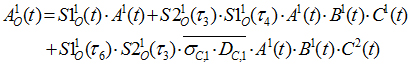

| となり、前節最後の表現式と構成する項は一致している事が判る。但し、前節最後の機器Cの運転状態を表す式では上式の第5項〜第8項は消失している。これは具体的に算出した結果第5項〜第8項はそれぞれ第1項〜第4項の部分事象となっていることによる。 ブール代数式による解法では、この段階では各機器の運転状態の具体形は求まっていない。 前節の結果を用いて、AO1、BO1、CO1の具体形を記すと、 |

|

|

|

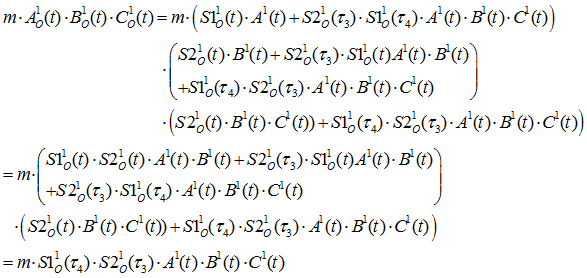

ここで、m・AO1・BO1・CO1 の項を上記の具体形を用いて計算してみる。その際、AOi・AOj=φであるため、AO1、BO1、CO1 以外の要素(AO2、BO2、CO2 等)を含む項は事前に除外して計算できる。 |

|

| この項は(A1-B1-C1)の閉ループ構造の支援関係による運転状態を表す項となっている。前節の計算の結果、(A1-B1-C1)のループ運転状態は |

| と得られていた。それ故、任意要素mはユニバーサル事象であることがわかる。 m=1 一般に未知要素Xを含んだブール代数方程式を解いた時に出てくる任意要素m は1 である。 m=1 の関係が既知であれば、ブール代数式を展開し、未知要素Xを消去した段階で第5項〜第8項はそれぞれ第1項〜第4項の部分事象となっていることがわかり消去できる。その結果、前節最後の表現式と項の構成が一致した式が即座に得られる。 |

ループ運転状態の具体形の算出方法 |

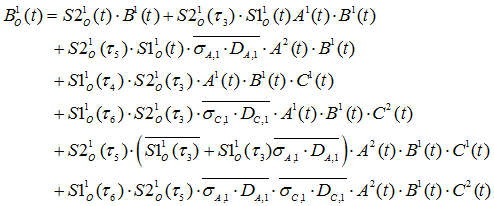

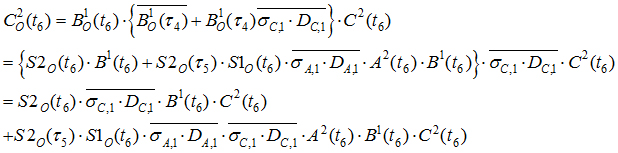

| ブール代数方程式を解いた結果得られた項のなかで、ループ運転状態を表現する項 AO2・BO1・CO2の具体的な表現式を求めて見よう。 AO2、BO1、CO2の中で最初に起動するのはBO1であるので、まずBO1の運転状態を求める。AOi・AOj=φ等であるため、AO2、BO1、CO2 以外の要素は除外して考えて良い。時刻t2で起動することより次の様になる。以下、機器S1、S2はそれぞれ一回の起動機会しかないので運転状態を S1O(t)、S2O(t) と上付きサフィックスのない形で表現する。 |

| 時刻t5でB1の運転状態にはA2からの支援による項が付け加わる。 |

| 従って機器Cの2回目の起動による運転状態は以下の様に求められる。 |

|

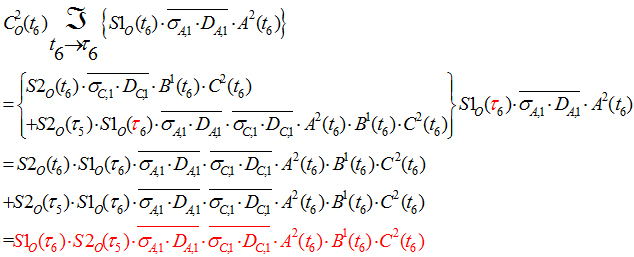

| 最後に C2−A2 の接続を検討する。起動時刻から考えてこの接続は支援断絶となっている。従って、Takeover によりC2による支援が成立する。そのためは、まず時刻t6においてC2の支援が始まる直前の機器A2の運転状態を求めておく必要がある。 その際、AO2、BO1、CO2 以外の要素は考慮する必要がないので計算は極く簡単となる。 |

| C2の支援による運転状態を求めると、 |

|

| AO2・BO1・CO2によるループ運転状態の具体形が求まった。 同様にしてブール代数方程式の解を構成する他の項の具体形も容易に算出可能である。 以上をまとめると、 |

| ブール代数式による表現、 X=A・X+B → X=mA+B の関係式、 Ai・Aj=φ(i≠j)の関係、 Takeover 現象による新規運転状態の生成 |

を用いることによりループ運転状態の具体的表現が容易に得られる。 |