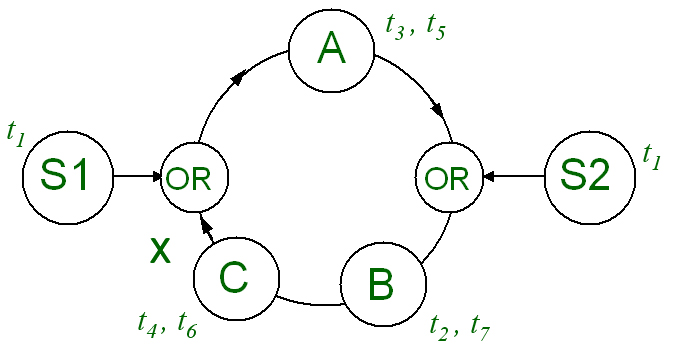

図に示すループ構造を持ったシステムの各機器の運転状態を求めてみよう。前節で説明したTakeover の計算方法を用いるとループ構造の場合でも、計算可能であることを示す。各機器の脇に書かれている時刻は起動開始機会を意味する。 |

|

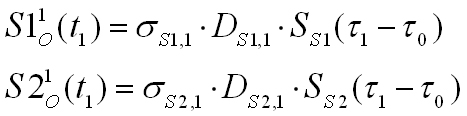

| 時刻t1 時刻t1においては機器S1及びS2が運転状態となる。 |

|

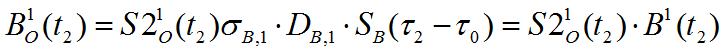

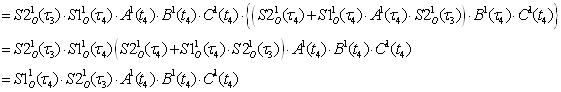

| S1,S2はSS-typeの機器であるので、以降運転状態を S1O1(t)等で表記し、具体的な表記は省略することとする。 時刻t2 時刻t2において機器Bの1回目の起動(運転開始)機会がある。機器Bの運転状態は以下の様になる。機器BはG-typeであるので、S2の支援が必要となっている。 |

|

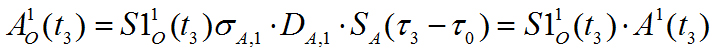

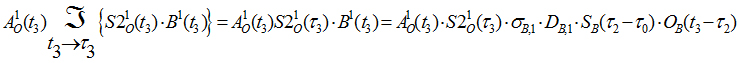

時刻t3 時刻t3において機器Aが運転を開始する。 |

|

| それとともに、機器A−機器Bの接続によりTakeoverの現象が発生する。 |

|

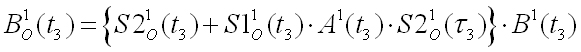

| 従って時刻t3における機器Bの運転状態は以下の2項の和となる。 |

|

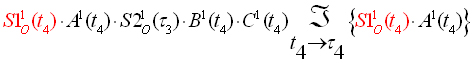

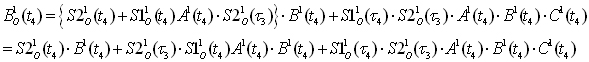

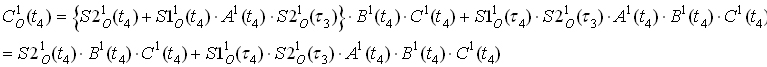

時刻t4 時刻t4で機器Cが運転を開始する。その時の支援は BO1(t4)であるので。 |

|

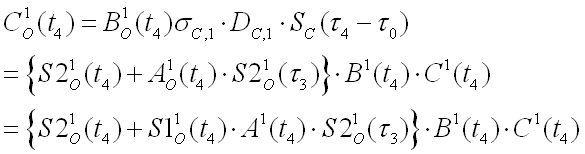

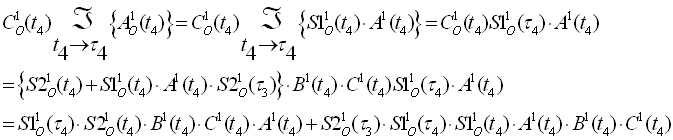

機器Cが運転を開始すると、機器C−機器Aの接続が発生するが、Takeoverの現象により機器Aに新たに現れる運転状態は以下の様に計算される。これらはS1の支援なしに動作する機器Aの運転状態である。 |

|

| 第一項はSS-type機器S2から出発する非ループ型の直線的結合による機器Aの運転状態を表している。第2項は機器S2の支援もないので(機器S1,S2ともS1O1(τ4)、S2O1(τ3)の形で関与)、機器A-B-Cの閉ループ構造の支援関係による運転状態となる。この場合運転状態にあるのは機器A,B,Cのみとなるので、機器Cの運転状態を構成していたS1O1(t4)も運転状態でなくなる。機器Aを支援していたS1O1(t4)がTakeoverの現象により、S1O1(τ4)と変換されたことと連動し、同じくS1O1(τ4)に置き換えられる。 |

|

| その結果、時刻t4における機器Aの運転状態は以下の2項の和となる。 |

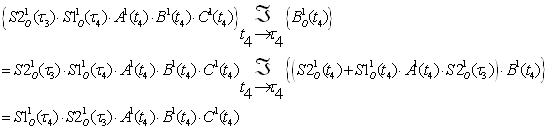

| C-Aの接続が発生したことにより、機器Aの運転状態に新たに第2項のループ運転状態が追加された。 さらに、機器Bの運転状態にTakeoverの現象により新たな運転状態が生成される可能性がある。これを計算してみる。 |

|

| 機器Bの運転状態にも機器A-B-Cの閉ループ構造の支援関係による運転状態が追加になったことがわかる。 時刻t4における、機器Bの運転状態は以下の様になる。 |

|

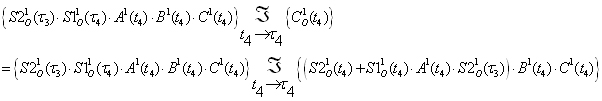

| さらに、機器CについてもTakeoverの現象により追加の運転状態が発生する可能性がある。 |

|

| 機器Cの運転状態にも機器A-B-Cの閉ループ構造の支援関係による運転状態が追加になることがわかる。 その結果、時刻t4における機器Cの運転状態は以下の様になる。 |

|

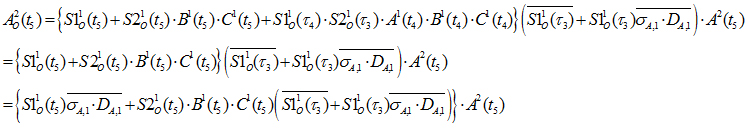

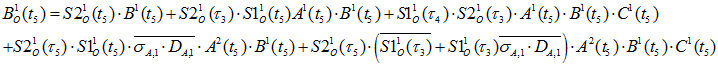

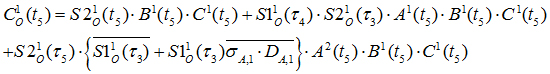

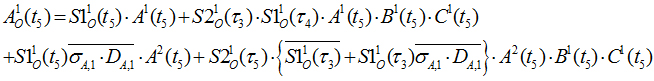

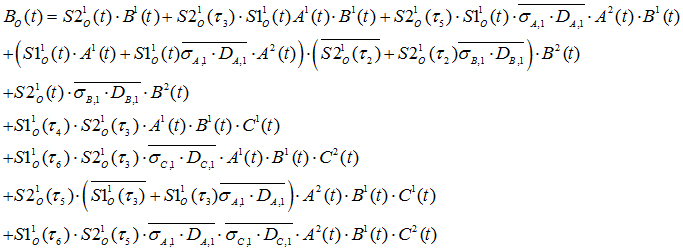

| 第1項はS2から出発する非ループ型の直線的結合の支援による運転状態、第2項は機器A-B-Cの閉ループ構造の支援関係による運転状態となっている。 時刻t5 次に時刻t5において機器Aの2回目の起動が行われる。このとき、機器Aに入力されている支援と機器Aが一回目の起動機会で運転状態になった場合は2回目の起動は発生しない事を考慮して次式となる。 |

| CO1(t5)に具体型を代入して整理すると、 |

|

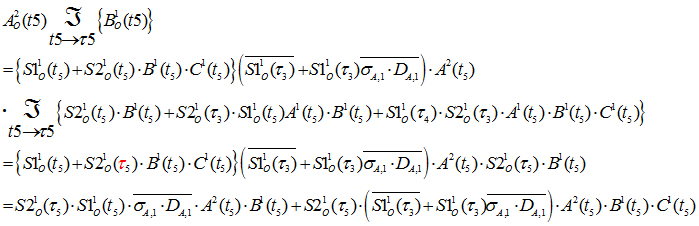

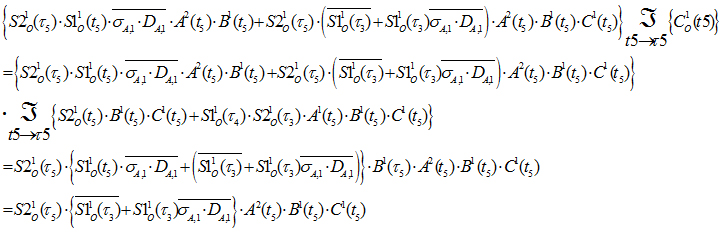

| 第1項はS1の支援により起動する場合、第2項はS2から出発する非ループ型の直線的結合による支援により起動する場合となっている。 この時点で、Takeover現象により、機器Bに新たに運転状態が追加になるか検討してみよう。 |

|

| 第2項は、新たな組み合わせ(A2-B1-C1)によるループ運転状態である。 時刻t5における機器Bの運転状態は次のようになる。 |

|

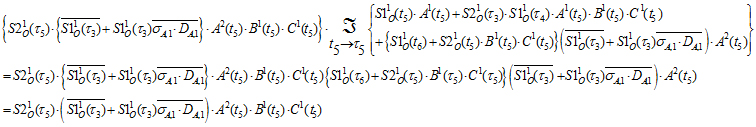

| この時点で、Takeover現象により、機器Cに新たに運転状態が追加になるか検討してみよう。 |

|

| 新たな組み合わせ(A2-B1-C1)によるループ運転状態が加わる。 それ故、時刻t5における機器Cの運転状態は次のようになる。 |

|

| 機器Cの運転状態に新たに付加されたのが、(A2-B1-C1)のループ運転状態である。 機器Aとの接続によるTakeoverを検討すると、 |

|

| (A2-B1-C1)のループ運転状態が加わる。 従って、時刻t5における機器Aの運転状態は次の様になる。 |

|

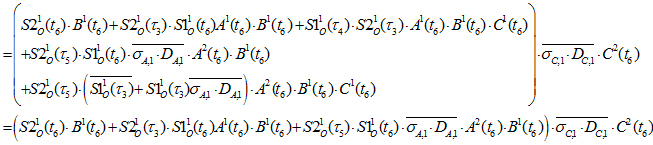

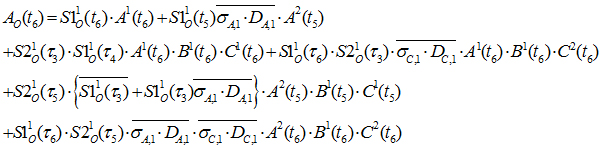

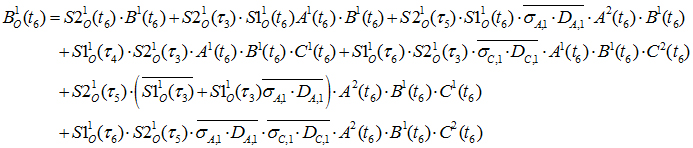

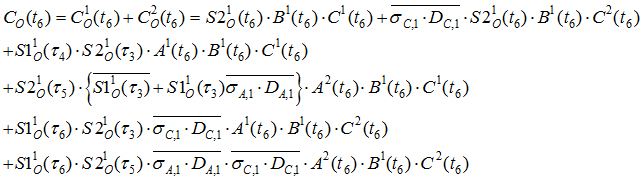

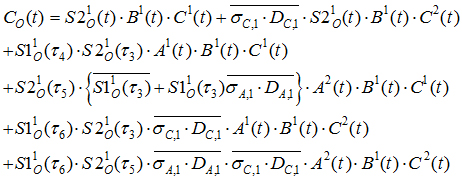

時刻t6 次に時刻t6において機器Cの2回目の起動が行われる。このとき、機器Cに入力されている支援と機器Cが一回目の起動機会で運転状態になった場合は2回目の起動は発生しない事を考慮すると次式が得られる。 |

|

| 従って、時刻t6における機器Cの運転状態は次の様になる。 |

|

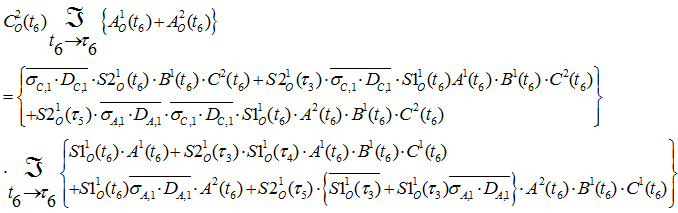

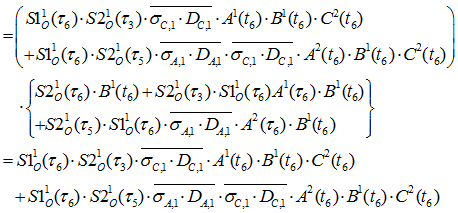

機器Cの第二回目の運転開始により、機器C2−機器Aの接続が発生するが、Takeoverの現象により機器Aに新たに現れる運転状態は以下の様に計算される。 |

|

|

| 新たに (A1-B1-C2)、(A2-B1-C2)のループ運転状態が加わった。 時刻t6における機器Aの運転状態は、先に発生した(A2-B1-C1)のループ運転状態とあわせて次の様になる。 |

|

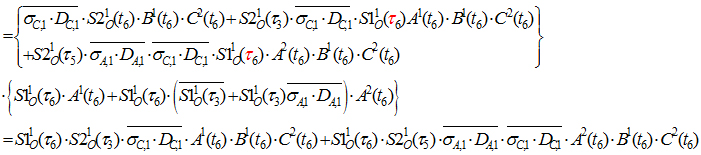

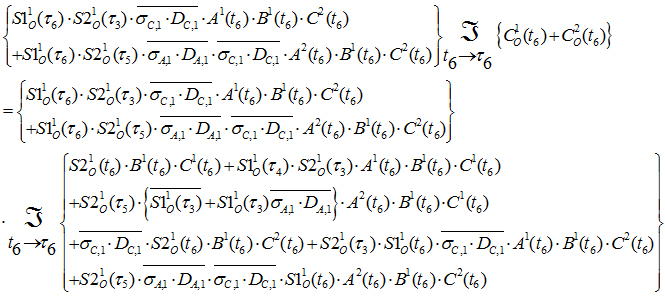

時刻t6における機器Bの運転状態に新たに加わる事象をTakeoverを考慮して計算すると、 |

|

|

| 従って、時刻t6における機器Bの運転状態は |

|

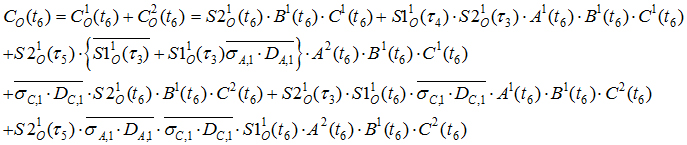

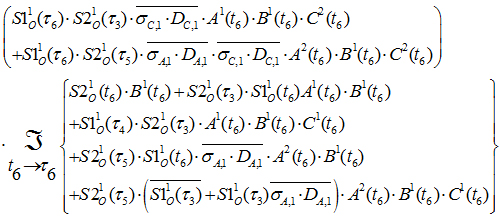

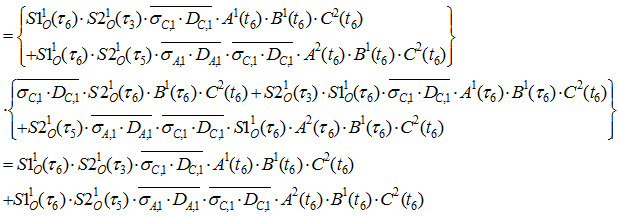

| 更に、Cの運転状態を検討してみる。機器Bにはループ運転状態が新たに2種類追加となっているので、 |

|

|

| 新たに (A1-B1-C2)、(A2-B1-C2)のループ運転状態が加わる。 最終的に時刻t6における機器Cの運転状態は次の様になる。 |

|

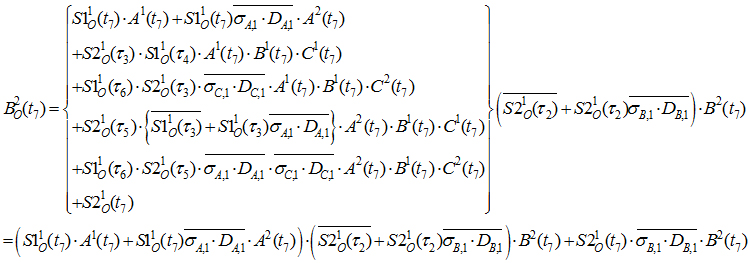

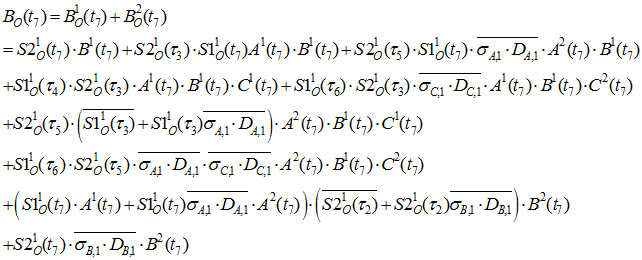

時刻t7 時刻t7において機器Bの2回目の起動が行われる。このとき、機器Bに入力されている支援と機器Bが一回目の起動機会で運転状態になった場合は2回目の起動は発生しない事を考慮して次式となる。 |

| 機器Aの運転状態に具体形を代入すると、 |

|

| 機器Aの支援および機器S2の支援のもと起動して運転状態となる2項が生成されている。 故に時刻t7における機器Bの運転状態は次の様になる。 |

|

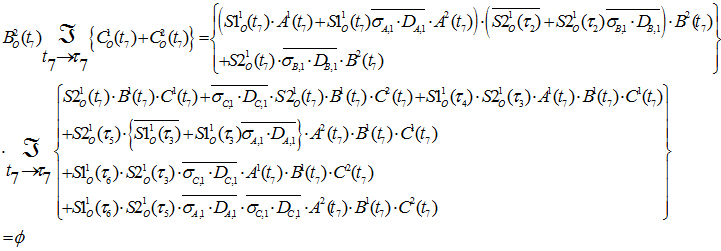

| 機器Cへの追加入力BO2によるTakeoverを計算し、機器Cに新たな運転状態が現れるか調べる。 |

|

| 機器Cには追加の運転状態は発生しないことがわかる。従って、機器A、Bの運転状態にもこれ以上の運転状態の追加はない。 |

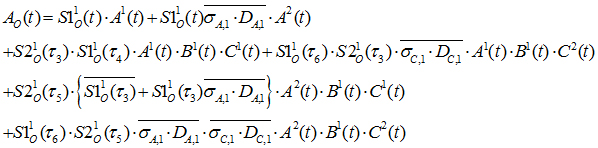

時刻t>t7 以上の結果を整理すると、時刻t>t7における各機器の運転状態は以下のようになる。 |

|

|

|

| 以上、Takeoverを考慮しながら順次丹念に計算を実施することにより、ループ運転状態における各機器の運転状態が算出できることを示した。B2(t)は機器Bの運転状態のみに寄与し、ループ運転状態を形成する要素にもなっていないことがわかる。 |