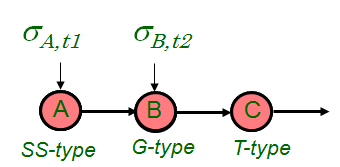

| 接続連鎖 図に示すように機器A,B,Cが接続されている場合で、各機器の起動指令がそれぞれ、時刻 t1、t2 に与えられた場合を検討してみる。但し、t1<t2 とする。 T−typeの機器は起動動作を必要とせず、入力があった場合には自動的に出力を生成すると考えている。 機器Bの起動指令が与えられた時には機器Aからの支援が存在している。それ故、機器Bは運転を開始することが可能である。最終的に機器A,B,Cが運転状態になる。 このような機器の接続条件を接続連鎖(Connecting chain)と呼ぶ。 |

|

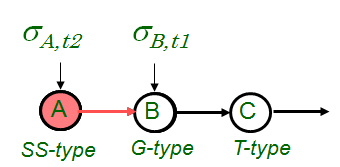

支援断絶 図に示す機器A,B,Cが同様に接続され、機器 A,B の起動指令がそれぞれ、時刻 t2、t1 に与えられた場合を検討してみる。但し、t1<t2 とする。 機器Bの起動指令が与えられた時には機器Aはまだ動作状態になっておらず、機器Aからの支援は存在していない。それ故、機器Bは運転を開始することが不可能である。最終的には機器Aのみが運転状態になるだけである。 このような機器の接続条件を支援断絶(Support gap)と呼ぶ。 |

|

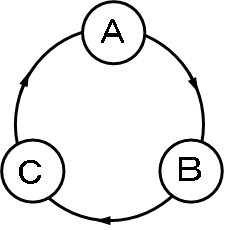

ループ運転状態の成立 図に示すループ構造を検討してみよう。機器A,B,Cが運転状態になっていればループ運転状態が成立することは明らかである。しかし、始めに停止状態に置かれた機器を運転状態にするためには、卵と鶏の関係となってしまい、この3個の機器のみでは運転を開始することはできない。 |

|

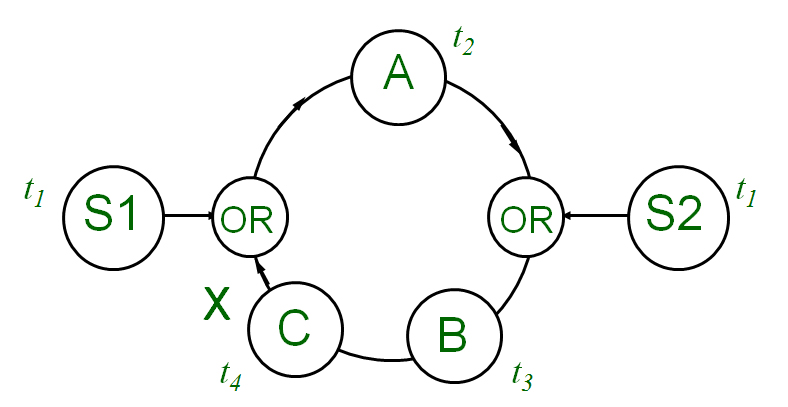

そこで、図に示す様に機器 S1,S2 を接続し、ループ運転の起動用の機器として使用する必要がある。全機器が動作状態となった後に機器 S1,S2 を切り離すことにより機器 A,B,C のみによるループ運転状態を実現することができる。 |

|

| 機器の脇に示した時刻は起動指令が与えられる時刻である。順次、機器Cまでは接続連鎖となっていて問題はない。 しかし、機器Cと機器Aの接続関係は起動開始時刻から支援断絶となっていることが判る。 とは言え、時刻t4以降は機器A,B,C全てが運転状態となり得て、S1,S2 の切り離し後もループ運転状態が継続する体系となっている。 このループ運転状態が成立する確率をどのように算出するか以下検討していく。 |